大亀 敬史 さん

東洋紡株式会社 コーポレート研究所 プロセッシング基盤ユニット

大亀さんは、海水の淡水化に利用される逆浸透膜(RO膜)において、耐薬品性が高く、かつ劣化しにくい膜を製造する全く新しい技術を見出した。会社の技術革新に貢献し得る研究の成果は、大亀さん自身が若手時代の経験から重要だと感じた基礎研究を、10年間粘り強く続けた結果であるという。

既存技術の改良の壁に直面する

高分子化学を修士で専攻した大亀さん。東洋紡株式会社に入社し、主に先進的な基礎研究を担うコーポレート研究所で研究を始めた当時は、RO膜とは別の研究テーマを担当していた。転換点は、入社3年目の2009年だ。別の研究所のメンバーとともに、既存技術である中空糸膜型のRO膜を用いた水処理技術の改善に取り組むことになったのだ。1年間必死で取り組んだものの良い成果にはつながらなかった。既存のRO膜製品には耐薬品性に課題があり、使用方法によっては劣化する場合がある。この問題を克服した製品は、まだこの世にはなかった。「これを解決するには、RO膜を基礎から理解して、技術を抜本的に見直さなくてはいけないのではないかと感じました」と大亀さんは語る。そこで大亀さんは、コーポレート研究所で、RO膜を素材の観点から見直す基礎研究を始めることを自ら提案した。そして、成膜のための小さな設備を立ち上げるところから、現在に至る研究をスタートさせた。

10年間こだわり、成果を生み出し続ける

大亀さんは、特定の疎水性と親水性の側鎖構造からなる共重合体を膜中に分散させることによって、耐薬品性に優れ、かつ膜への汚れ付着が少ない新たなRO膜を製膜する画期的な手法を発明した。大亀さんが2009年に研究を立ち上げてからこの発明が生まれるまで、実に10年もの歳月を要した。社内でも同じテーマで基礎研究を10年間も続けた例は珍しいという。「いくら自分がその研究の重要性を強く感じていたとしても、その研究には将来性があると、会社に思ってもらえなければ続けられません」。時には、基礎研究でお金を使うことに対して風当たりが強くなり、RO膜の研究の存続が危ぶまれたこともあった。しかし、研究の将来性を示すデータを毎年出し続け、さらに、周囲の理解を得るために短中期で成果を求められる既存技術の改善のための研究も並行して進めることで、RO膜の基礎研究を守り続けた。大亀さん自身がこだわりを持って、基礎研究の重要性を社内に働きかけ続け、研究を続けられる環境を整えてきた結果、大きな成果につながったのだ。

強い想いを社の新しい価値につなげる

多くの場合企業では、技術の偏在を避けるため、技術を特定の人に属させることを良しとしない。一方で大亀さんは、10年もの長い期間RO膜の研究に関わり続け、会社の技術革新につなげた。0から1の新しい付加価値を生む事業においては、それを絶対に成し遂げるのだという研究者自身の強い想いが重要なのではないかと考えている。東洋紡株式会社では、未来の付加価値を生む基礎研究の重要性が全社で共有されていた。そのため、研究費の捻出が難しい時期にあっても、基礎研究の提案を主体的に行う大亀さんのような人材に対し、その動きを後押しする風土があったという。

大亀さんは、生み出したRO膜の新しい技術を世に出すため、現在、神戸大学の社会人博士課程に在籍し、環境やインフラの異なる世界各地の水処理課題に、技術を活用する方法を模索している。大亀さん自身による問題提起から生まれた新たな技術が、企業という媒体を通して、世界の水問題の解決に活かされる未来も遠くはないだろう。(文・神藤 拓実)

▲技術の事業化方法の検討のため視察に訪れたフィリピンで、 現地の大学研究者と水処理の課題についてディスカッション を行う。

大亀 敬史(おおかめ たかし)プロフィール

2007年九州大学大学院総合理工学府物質理工学専攻修士課程修了。2007年、東洋紡株式会社に入社。2009年より逆浸透膜の研究開発に従事。2019年より神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科先端膜工学分野の博士課程に在学し、吉岡朋久教授の下で逆浸透膜の研究に取り組む。

河合 洋平 さん

AGC株式会社 技術本部企画部協創推進グループ

古くから私たちの生活に溶け込み、快適で安全な暮らしを支えてきたガラス。そんなガラスの機能性を追求する素材の研究から一転、「人を癒やすガラスを作りたい」と自ら探求するようになった河合さん。素材の研究開発とデザインをつなげるべく活躍する背景には、「人々の心に働きかける、役立つ素材をつくらなければならない」という想いがあった。

挑戦的な企業で醸成されたチャレンジ精神

今では、社内外多方面で活躍する河合さんだが、入社したときから「自ら何かを成し遂げたい」という想いをもって取り組んでいたわけではなかった。大学時代はセラミック合成の研究に取り組んでいたため、そのまま研究を続けたいという想いでAGCに入社した。AGCは100年以上続く歴史ある老舗企業であり、ガラスのイメージが強いかもしれない。しかし、実際には電子、化学品、セラミックスなど多様な素材を取り扱い、モビリティ、エレクトロニクス、ライフサイエンスなどの新事業を開拓し続けてきた挑戦的な企業である。入社後に与えられた研究テーマは、ブラウン管ディスプレイにコーティングすることで画面の反射を抑えて見やすくするための中空シリカナノ粒子の合成だ。これは、研究所でも初めて取り組むテーマだった。大学時代から「こうすればうまくいくのでは?」と自分で仮説を立て、チャレンジすることが好きだった河合さんはそんな挑戦的なテーマに対してもどんどんのめり込んでいった。

人の心を動かすガラス開発への目覚め

ブラウン管の需要減による事業再編があり、一時は河合さんのテーマも継続が危ぶまれた。しかし、開発したナノ粒子を太陽光発電パネルに適用すると発電効率が上がるというブレークスルーを見出し、そこからたった1年間で量産をはじめ、数年後には数百億円レベルのビジネスへと急発展した。しかし、喜びもつかの間、この太陽光発電パネル事業は順風満帆とはいかなかった。価格競争に強い中国企業の参入により事業の撤退を余儀なくされたのだ。「コストに見合うあらゆる方法を模索し、これ以上できないというくらいやりきった自分がいました」と当時を振り返る。

事業は撤退し、目的を失いかけていた時期に、人事部で学生の採用活動を手伝う機会が巡ってきた。熱意ある学生と触れ合う中で、自分自身が本当にやりたかったことを改めて思い返し、「AGCにしかできない素材を開発してやろう」と考えるようになった。事業撤退の辛い経験を通して、「素材の機能性を追究するだけでは、世界に打ち勝つことができない」と悟った河合さんは、機能性を追い求めるだけではなく、人の心に訴えかけ、情緒的な価値を持ったガラスをつくりたいと考えるようになった。そして挑戦したのが「人を癒やすガラス」の開発だった。

▲仲間と試作を繰り返す河合さん

Photo:MASAAKI INOUE

個人の挑戦から新たな場作りへ

AGCの創業の精神は「易きになじまず難きにつく」。そんなチャレンジングな精神が浸透している会社の風土も、研究開発に戻った河合さんの新たな挑戦を後押しした。「自由探索研究制度」を活用して研究所長に直接自分のアイデアを訴える機会を得て、採用されたのだ。ガラスに「癒やし」という機能を持たせるために注目したのは、ガラスの持つ「冷たい」という印象だ。もしガラスに、木の持つ「温もり」のような真逆の印象を持たせられたなら、新たな体験価値の提供につながるのではないかと考えたのだ。人の感性に関わる要素を扱うことから、新たな挑戦として社外のデザイナーとも協力して開発を進めた。癒やしにつながる素材の温度感やグラデーション、光の通り方をデザイナーと共に考え、それを実現するための製造技術を考え試作を繰り返した。暮らしに寄り添い、そもそも何のためにその素材が必要なのかという視点から議論するデザイナーとのやりとりのなかで、新しいガラス素材が次々とうまれて行った。「素材開発とデザインの両軸を持つことは、新価値創造のスタンダードになりうるのではないかと考えています」と、河合さんは語る。デザイナーとの共同作業から人々の心に働きかけ、役立つ素材を生み出せることが見えてきたのだ。AGCは現在、横浜市にオープンイノベーションを促進する「協創空間」を有した、新研究棟を建設中だ。河合さんはそこに、素材の研究者とデザイナーが同じ視点で開発に取り組めるデザインセンターのような場を作りたいという強い志と情熱を持って活動している。企業が持つ理念を深く理解したからこそ、与えられた役割をこなすのではなく、新たな役割を作り出そうとしている河合さん。企業研究者個人としての挑戦だった活動は、今、社内に新たな環境を構築するところに広がり始めている。(文:内田 早紀)

河合 洋平(かわい ようへい)プロフィール

早稲田大学理工学部応用化学科修士課程を修了後、旭硝子株式会社(現AGC株式会社)に入社。専門技術はナノマテリアルを用いたウェットコーティング。近年はテクノロジーをベースにデザイン・アートの視点を取り入れ新規ビジネスに繋げるべく、クリエイターとの協創プロジェクトを主導する。

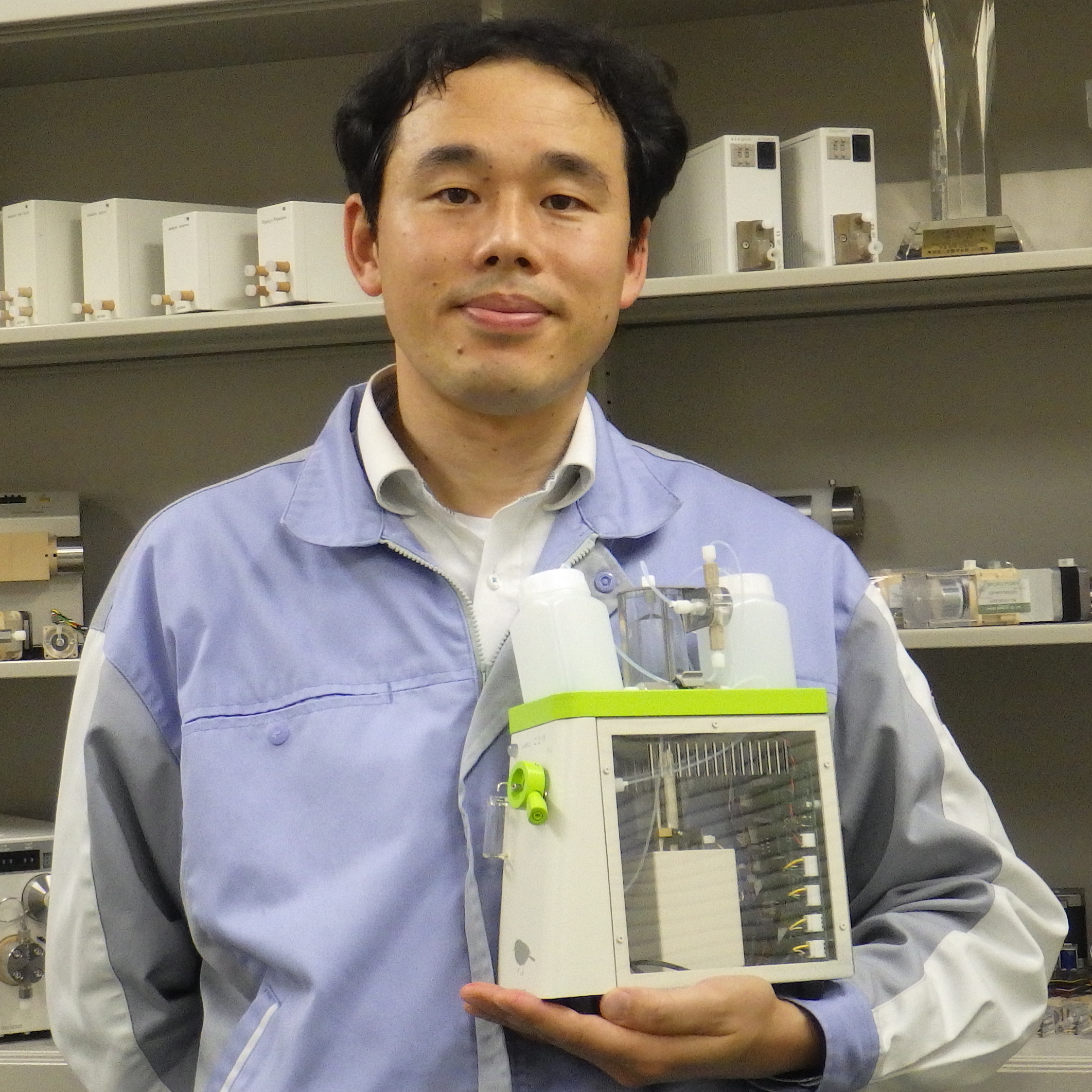

本多 宏明 さん

株式会社ユニフローズ 営業技術部リーダー

株式会社ユニフローズは、液体分析関連の装置を製造・販売しているものづくり企業だ。流体制御に関する研究開発に力を入れている同社で、本多さんは、自身のアイデアをもとに小型の高速液体クロマトグラフィー(以下、HPLC)装置をゼロから開発した。大学で研究していた頃の発想から生まれたそのアイデアは、どのようにして実現されたのだろうか。

HPLC界に新旋風を起こす「ことり」

「e-HPLC ことり」は、本多さんが旗手となって開発したHPLC装置の名だ。従来の装置で1時間ほどかかっていた分析がこの装置では数分で完了する。A4用紙の3分の1ほどのサイズであり、従来のHPLC装置より大幅に安価だ。さらに、専門的な知識は不要なため、子どもでも簡単に分析できるという画期的な装置だ。

もとになる発想は大学で研究していたときからあったという。麹菌や酵母を用いて生ゴミからバイオエタノールを生産する研究をしていた本多さんは、数多くの種類の微生物から目的の物質が生産されていることを確認するスクリーニングの実験をしていた。しかし、分析の前処理や分析自体に非常に時間がかかることを煩わしいと感じていた。「多少精度を落としてでも簡単で安価な分析装置を作れたら、もっと研究が進むのではないか。」大学時代からのアイデアがユニフローズで結実したのがこの小さなHPLC装置だったのだ。

入社以来の経験を最大限に活かす

装置開発の専門家ではなかった本多さんは、入社してすぐに新製品の開発に着手できたわけではなかった。入社直後は技術部でものづくりの経験を積んだ。その後、品質保証部、資材部と移り、社外の人とやり取りする機会も増えた。そのなかで、HPLCの扱いに慣れている人が企業には少ないことや、小型のHPLC装置があれば使ってみたいというニーズが他のアカデミアの研究者にもあることも聞けた。入社以来に経験したことが次々につながっていき、普及型のHPLC装置のアイデアが段々と現実味を帯びてきた。

本多さんは社長に自身のアイデアを話し、いよいよHPLC装置の開発が始まった。折しも、社長が将来の科学人材を育てる必要性を強く認識していたことが強力な追い風となった。詳細な仕様の決定や図面設計は技術者経験の長い社長が腕をふるい、2人で研究開発を進めた。ある程度の形ができた後、本多さんは技術部をはじめとした社内の人を巻き込んで開発を加速させた。いろいろな部署を回っていたため、社内では知った仲の人が多く、新しい製品を「おもしろいね」と言って協力してもらいやすかったという。こうして、各部署での経験で培った技術やネットワークをフルに活かすことで、社長をはじめ社内の人とともに「e-HPLC ことり」を完成させた。

▲ユニフローズ森川秀行社長(左)と、本多さん(右)。本社前 にて。

アイデアを携え、チャンスを待ち構える

「ことり」の開発によって、新しい製品を創り、売るための部署である営業技術部が新設され、本多さんが初代リーダーに着任した。入社以来、新しいアイデアでモノを生み出すことを期待されていた本多さんにとって、新部署設立はその役割が認められ、確かなものとなった証だったのだ。「新しいアイデアを形にするためには、自分で実現したいアイデアを日頃からいくつも持っておくことが重要だと思います」と本多さんは開発を振り返る。入社以来、HPLC装置以外にも、ハンディタイプの吸光度計など、世の中にないさまざまな製品アイデアを考えていた。常に新規なアイデアをいくつも頭に浮かべていたことで、さまざまな部署で得た経験や、社内外のネットワークが実現に向けてつながっていったのだ。「企業にあってもやはり大切なのは、新しいものを考え続ける研究者の姿勢ですね。」活躍の場所にかかわらず変わらない心構えを本多さんは強調する。

「アイデアを実現する人」を育てる役割へ

新製品の開発によって新たに生まれた役割は、新しい製品を創り、売っていくことだけではない。営業技術部のリーダーを務める本多さんに求められているのは、後輩社員を育てていくことである。「企業でアイデアを形にするには、斬新さだけでなく、アイデアが会社に相応しいかどうかを考え、組織の機運を活かすことも必要です」。科学人材を育てたいという社長の想いと重ねて自身のアイデアを実現した経験をもとに、後輩にも自身の発想を形にできる力を身に着けてほしいと考える。「顧客の反応を直に見られて、要望を実現していくことで価値を提供できることが、大学にはなかった喜びです」と、本多さんは企業研究の醍醐味を語る。後輩にもこの喜びを実感できるよう力をつけてもらいたいという。「新しいことを考え続ける」というきわめてシンプルな研究者の姿勢を軸に自分の役割を確かなものにした本多さんは、人を育てるという新たな役割に挑戦していく。(文・西村知也)

本多 宏明(ほんだ ひろあき)プロフィール

2009年東京農業大学農学研究科醸造学博士後期課程修了。東京農業大学総合研究所博士研究員を経て、2010年に東京農業大学応用生物科学部醸造科学科助教に就任。2011年に東海リソース株式会社に入社し、常務を務める。2013年株式会社ユニフローズに入社し、現在に至る。

企業のビジョンに想いを重ね活躍の場を自ら作り出す

企業で独自のアイデアをかたちにした3人の研究者には、どのような共通点が見いだせるでしょうか?

既存技術の抜本的な革新につながると信じて、基礎研究を続ける意志を長きに渡り貫き通した大亀さん、会社の理念に回帰して、自ら挑戦的な仮説に挑んだ河合さん、研究者として新しいアイデアを次々提案し、会社の部署の新設にまでつなげた本多さん。この3名に共通する点は、自分自身の想いや研究者としての行動指針に従って行動する中で、それを自社の方向性と重ね、会社の中での自分の役割や活躍の場を拡張したことです。

研究者が0から新しいものを生み出すとき、そこには研究者自身の情熱や独自の仮説が重要です。それを企業の方向性と重ね合わせながら自分の働きかけによって自社の価値を広げるような成果を見出せたとき、研究者は、企業という組織体の機能を存分に活かしながら、自分のアイデアを実現するための自由と力を手に入れるのではないでしょうか。